Ragazzo mio, ti spiego il rock

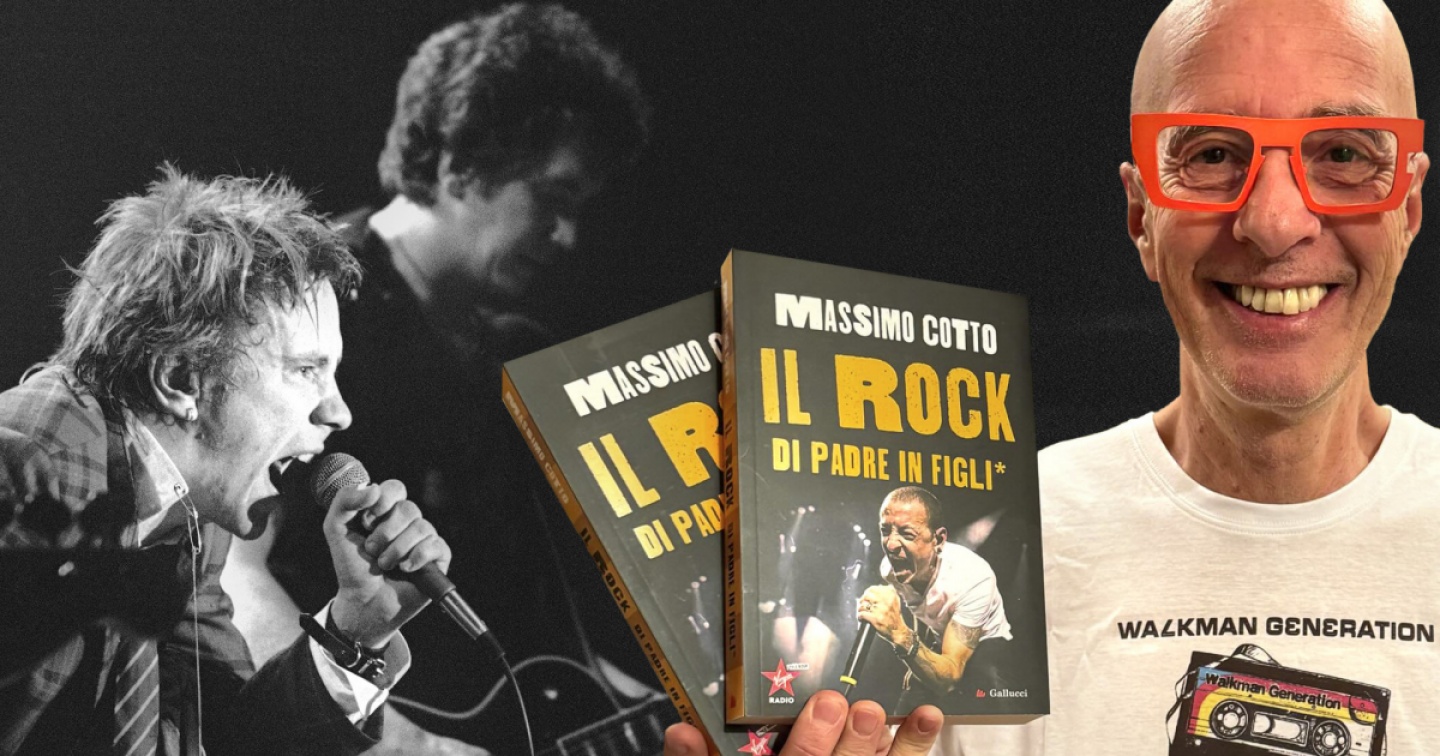

‘Il rock di padre in figli*’, il nuovo vademecum musical-umano di Massimo Cotto per sedicenni nell’era della trap (e per sedicenni dentro)

“Avevo sedici anni / ero timido nei panni / di un ribelle visto alla televisione / ma la forza dell’amore / la conoscevo già”. Parole di Eugenio Finardi che nel 1991, in ‘La forza dell’amore’ si faceva l’autoritratto di teenager, lui che all’alba dei 24 anni la ‘Musica ribelle’ l’avrebbe cantata, quella musica “che ti dice di uscire / che ti urla di cambiare”. A qualche anno dal già recensito e metabolizzato ‘Rock is the answer’, piccola Bibbia laica alla quale ricorrere nei momenti di sconforto, Massimo Cotto – giornalista, dj, scrittore (e tante altre cose) italiano – si rivolge al figlio teenager e in ‘Il rock di padre in figli*’ si produce in un nuovo vademecum musical-umano per sedicenni dell’era della trap e altri sedicenni (i sedicenni dentro).

Puntellato di estratti dalle mille interviste del quale il precedente libro pullula, ‘Il rock di padre in figli*’ è un insieme di ammissioni di responsabilità, prese di coscienza, consigli, piccoli orgogli sonori da trasmettere senza ritorno di alcun tipo e sincere celebrazioni di un tempo che non fu soltanto, ma che ancora è.

Massimo Cotto: come ha agito il rock su di te?

Mi ha aiutato a sognare, e a sognare meglio. La mia generazione aveva sogni più a portata di mano rispetto a quanto vedo in mio figlio, che sogna in modo più confuso. I miei sogni erano sogni non facili da afferrare ma i contorni erano più nitidi. Quanto alla musica, non pretendo di convincere Francesco, è giusto che ascolti anche quella di oggi, fatta da personaggi improbabili che non hanno nome e cognome ma sigle, come modelli di automobili. Ma è così da sempre: per i miei genitori il rock and roll non era musica.

Iggy Pop a Massimo Cotto: ‘Il rock può illuminare le nostre vite. Non credo che l’arte, in qualunque sua forma, possa cambiarci la vita. Può estrarne il meglio ed evidenziarne il peggio. Tocca a noi fare il resto’. Tu aggiungi che è ‘un dipinto a cui ognuno può mettere la cornice che più gli garba’: è la definizione ultima di rock?

Per fortuna no, perché l’arte non è etichettabile fino in fondo ed è il suo bello, ma si tratta di definizioni vicine all’esaustivo. Mi piace l’idea che nessuno esisterebbe senza il pubblico, che è parte integrante dell’opera. Mi ha sempre colpito la storia di Gauguin e Van Gogh ad Arles mentre cercano di mettere su carta un nuovo mondo; Van Gogh, il più inquieto dei due, si chiede “io, dove sono”, frase che si può interpretare nel modo di concepire l’arte, ma anche nel senso di “dove sono io rispetto a tutta l’arte”. Senza il pubblico, gli artisti non esisterebbero: a volte noi siamo cornice, a volte uno dei personaggi ritratti, a volte una macchia di colore. Mi piace pensare che il rock sia plurale, noi che lo godiamo e loro che lo fanno.

Parlandogli di Jim Morrison, dici a Francesco che in quegli anni la provocazione “era una cosa seria, rischiavi di farti male. Non è come adesso che vai a Sanremo, fai il cretino e poi dici ‘Era una provocazione’”…

Abbiamo sempre usato il sostantivo ‘ribellione’ accostato al rock, e ci sta. Io preferisco usare il termine ‘libertà’, perché la ribellione è sempre contro qualcuno mentre la libertà è “voglio vivere come dico io”, il che significa che se in determinati momenti non ti riconosci nel mondo circostante e la tua reazione è violenta, devi sapere che se agisci come senti e le cose vanno male, c’è un prezzo da pagare. La provocazione vera, a mio parere, è quella senza la rete di protezione sotto. Oggi la provocazione è più addomesticata, più edulcorata, più plastica e meno legno.

Ian Curtis, Kurt Cobain, Janis Joplin e altri che a volte hanno pure cantato la propria morte. Scrivi di rock e di fragilità, apparentemente due opposti…

È una chiave di lettura. Siamo portati a pensare che gli artisti abbiano qualcosa in più e in effetti ce l’hanno, la capacità di trasformare una sviluppata sensibilità in arte. Ma hanno anche qualcosa in meno, l’essere sempre alla ricerca di qualcosa, che li fa artisti. Credo vivano la strana dannazione di essere costretti a cercare qualcosa che non troveranno mai, perché il giorno in cui la ricerca dovesse compiersi, non sarebbero più artisti. L’arte sottolinea da sempre la fragilità di chi è esposto e si trova bene soltanto quando compone, o quando è sul palco, ma che poi deve confrontarsi con la vita vera e con ben altri problemi.

Dici a Francesco che il rock non è morto, anzi, che ha assunto altre forme, anche quelle della discomusic e della trap...

Nasce tutto dalla stessa famiglia, viene tutto dallo stesso ceppo. Il mio editore, in un simpatico litigio, mi ha ammonito: “Non puoi sostenere che la discomusic è parte del rock!”. Io ho scritto soltanto che nasce dagli stessi genitori, la musica nera, per poi andare indiscutibilmente in un’altra direzione. La trap ha un punto in comune con il rock, quello dell’insoddisfazione, e dal punto di vista generazionale è quanto di più vicino ci sia al rock degli anni 50, fortemente indirizzato verso i teenager. Detto questo, dal punto di vista artistico io non riesco a vedere molto nella trap, ma può essere un mio limite: ho un’altra età, mi occupo di altre cose e al massimo posso dire che come Pavarotti non riusciva a cantare ‘Senza fine’, Gino Paoli non potrebbe mai fare il ‘Nessun dorma’.

A un certo punto del libro arrivano Knopfler, Clapton, i Led Zeppelin scioltisi per il non aver trovato un sostituto al batterista defunto, e i virtuosi prog. Ma c’è anche un rock di non virtuosi: tu da che parte stai?

Sto più dalla parte del punk, forse perché non so suonare uno strumento. Mi piace l’idea che il contenuto possa sempre vincere sulla forma. Un critico di musica lirica ti dirà che se vuoi essere il più bravo del mondo devi saper prendere un do di petto, è la tecnica, e nel rock e nella musica popolare in genere, conta invece il modo in cui rimescoli gli elementi del passato o addirittura te ne stacchi. Di tutti i generi musicali, il punk mi sembra quello sopravvissuto meglio, anche come look, che stilisti hanno portato altrove, perché c’è sempre una nemesi nella vita (ride, ndr). Ma quando riascolto certi passaggi dei Genesis, dei King Crimson, capisco quanto siano dischi straordinari. L’unica critica che ho mosso al prog è che in alcuni casi s’innamorava della perizia tecnica, dimenticandosi che l’arte è comunicare.

‘A ogni colpo di Stato, i primi a essere imprigionati dopo i leader politici sono i cantanti, perché le canzoni arrivano prima di un libro’, dici a Francesco. Fa specie chi ha scritto pagine sublimi sulle guerre e oggi canta solo d’amore. Cos’è? Paura?

Io credo che oggi esista una difficoltà oggettiva nel trattare determinati argomenti senza cadere miseramente nella retorica. Molto è già stato detto e fatto. Non è l’argomento che nobilita la canzone: ci sono canzoni orribili sulla pace del mondo e canzoni bellissime che parlano di una gatta. Al di là del carattere di cantautori poco ‘malleabili’, bisogna accettare che alcuni artisti, dopo avere scritto cose immortali, abbiano difficoltà a scriverne di nuove. Lo stesso Sting dice che l’artista, a un certo punto, deve accettare il fatto che la creatività non corre a cento all’ora per tutta la vita, e quando ti devi confrontare con una canzone che ha un argomento come quello, ci pensi cento volte: se esce male, ti giochi la reputazione.