Il caso Battisti e la tentazione del selfie col mostro

Colpevole, d’accordo: ma quello di Salvini e Bonafede resta uno spettacolo ripugnante

Il caso Battisti e la tentazione del selfie col mostro

Il caso Battisti e la tentazione del selfie col mostro Criticare Salvini e Bonafede per come hanno gestito il caso di Cesare Battisti non significa difendere quest’ultimo, o peggio ancora proclamarne l’innocenza. Lo dico subito, perché nel clima da “noi contro loro” fomentato da certuni, sta passando l’idea che se non si sta dalla parte dei ministri dell’Interno e della Giustizia, allora si sia per forza da quella dei terroristi. E dico anche subito che scriverei le cose che seguono pure se Battisti fosse un fascista, o perfino una SS.

Il punto, qui, non è la colpevolezza dell’ex ‘proletario armato’, e nemmeno la legittimità del volerlo assicurare alla giustizia. Ci mancherebbe altro. Il punto, qui, è cosa si vuole intendere per giustizia. Ché un conto è riportare in Italia Battisti, un altro è sfruttare l’occasione per ridurre quella stessa giustizia a gogna, come si è fatto in questo caso. Per questo, quanto accaduto costituisce un episodio ripugnante.

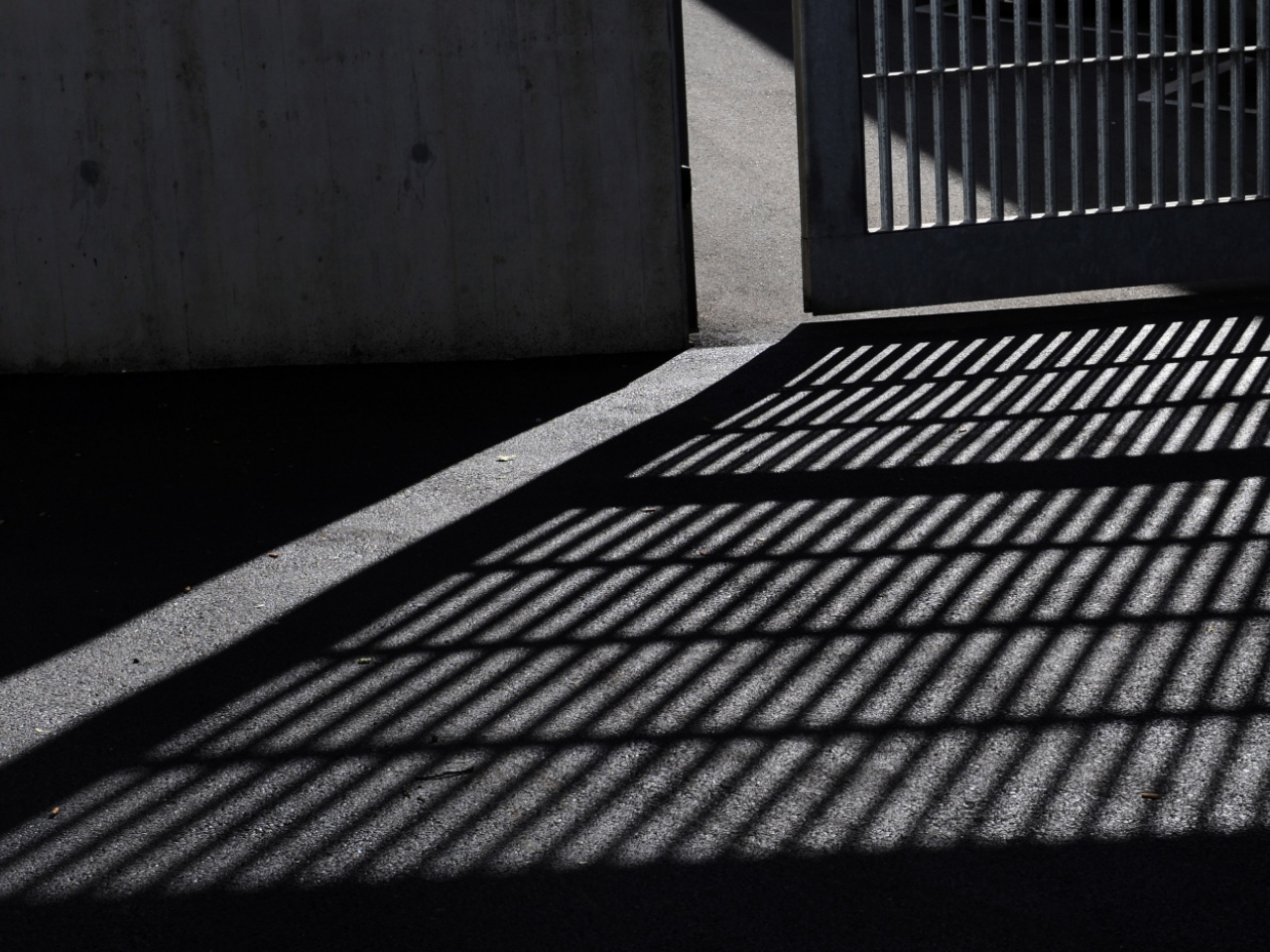

Pur di ottenere una funesta autopromozione, abbiamo visto due altissime cariche dello Stato arrampicarsi su pulpiti e palchetti a Ciampino, scatenare un linguaggio feroce – “marcirà in galera” –, perfino pubblicare sui social il film della “giornata indimenticabile”. E proprio quel filmino, a modo suo, risulta particolarmente indicativo di una certa temperie politica: la telecamera indugia sui volti di Battisti e delle guardie carcerarie, con un voyeurismo che peraltro viola le più elementari norme in materia; segue la scena della traduzione in caserma, dell’immatricolazione, della ripartenza per un carcere sardo; il tutto accompagnato da una musichetta da thriller. Ecco il mostro, signori, e noi lo abbiamo preso.

È quella che i sociologi chiamano “cerimonia di degradazione”: il rituale destinato a fissare nell’immaginario pubblico l’abbassamento di rango di una persona. Come quando si strappano le mostrine a un soldato ritenuto indegno, davanti a tutto il reggimento. Ma qui le mostrine strappate sono quelle della cittadinanza nello Stato di diritto. Ecco: questa secondo me non è giustizia. È prova di forza, è umiliazione dei diritti fondamentali, che devono pur valere anche per i colpevoli. È “sostituire la giustizia con la vendetta”, come ha scritto Claudio Cerasa. Se oggi succede a Battisti, domani potrebbe capitare a qualsiasi altro cittadino.

Poi c’è la questione di cosa fare con quei terroristi che hanno cessato di esserlo da quarant’anni. Anche alle nostre latitudini si risvegliano le fregole di chi vorrebbe andare a stanare gli ex brigatisti, rispedirli a Roma, ‘blindarli’. Proposito inapplicabile, ma minaccioso: l’ennesima aria nell’operetta di un’improbabile internazionale nazionalista. La scusa, per chi si contende visibilità tramite certe sparate, è sempre la stessa: chiudere i conti col passato, ricucire vecchie ferite. E potremmo stare a discutere per anni su quale sia il corso migliore per la giustizia in ciascuno di questi casi, ognuno a suo modo unico. Resta il fatto che gli anni di piombo sono un periodo chiuso: lo Stato ha vinto, per fortuna; i carnefici di quegli anni sono stati sconfitti. Molti di loro si sono rifatti una vita. E allora altro che ricucire ferite: chi aizza la polemica vuole semmai riaprirne le cicatrici.

Non ci si illuda poi che costoro abbiano davvero a cuore quel passato – che molto spesso neppure conoscono – e tantomeno le sue vittime, prese esse stesse in metaforico ostaggio pur di incassare l’indignazione collettiva (“alle vittime non ci pensi?” è il ripetuto ricatto morale). Conta solo l’immediato ritorno d’immagine, il selfie col criminale in ceppi.

Infine è necessario riflettere sulle funzioni del carcere, e qui ci si avventura su un terreno scivoloso. Gran parte dei politici, dei media e dell’opinione pubblica attribuiscono automaticamente al carcere una funzione punitiva; come se la privazione della libertà valesse di per sé quale risarcimento (quando non, ancora una volta, quale vendetta: spesso si invoca il gesto sadico del “buttar via la chiave”). Al massimo, si pensa anche all’utilità dissuasiva: fungere da esempio per chi abbia in animo di delinquere.

Le sbarre però dovrebbero servire soprattutto ad altro. A separare dalla società gente pericolosa, ad esempio: ma questi vecchi relitti della storia non lo sono più. E poi a reinserire il detenuto. Ma nei casi degli ex terroristi – non solo nel loro, a dirla tutta – non capisco quale reinserimento possa apportare il carcere: è tutta gente che ha già completamente mutato la sua condotta sociale. A meno che la funzione rieducativa non debba includere il “pentimento”, sul quale molti di loro si sono dimostrati reticenti: ma il pentimento è un fatto privato, non pubblico. Faccio mie le parole di Adriano Sofri: “Il carcere è il luogo più disadatto al vero pentimento. Il carcere è così disumano e cattivo e assurdo da attenuare fino a cancellare la stessa differenza fra innocenza e colpevolezza, da insinuare nel detenuto una sensazione di umiliazione e di offesa che prevale sulla ragione che ce l’ha portato. In carcere si può ‘pentirsi’ solo maledicendo l’accidente che vi ci ha portati: una lezione a delinquere meglio, la volta che ne sarete usciti”. Cercare delle alternative non è scontato, e soluzioni facili non ne vedo. Ma si potrebbe almeno iniziare a pensarci.