Poveri occupati. Quando un lavoro non basta

Anche in Ticino si contano svariati 'working poor': gente che lavora, ma non arriva a fine mese

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.

Il lavoro è la grande sfida delle nostre società. Tutto parte da qui: avere un impiego. E il non averlo, o l’averne uno che non è pagato a sufficienza, con un contratto precario – oppure che si vorrebbe a tempo pieno ma è solo parziale... – ha conseguenze che vanno ben al di là del semplice, seppur essenziale, aspetto economico. Conseguenze politiche, sociali, sanitarie, e la lista potrebbe essere lunghissima. Perché la nostra è una società fondata sul lavoro: se il lavoro si precarizza, sgretola, frammenta, lo stesso accade a tutto ciò che gli sta sopra: tutti noi.

Ma facciamo un passo indietro: a fine settembre c’erano 7’929 persone in assistenza in Ticino. L’assistenza sociale è l’ultima risorsa cui accedere quando una persona non ha mezzi sufficienti per sopravvivere. Succede a persone sole, famiglie monoparentali, disoccupati, giovani, anziani. Succede anche a chi lavora, magari addirittura a tempo pieno. Si tratta dei cosiddetti «working poor», ovvero economie domestiche nelle quali almeno una persona è attiva professionalmente, guadagnando però meno del 60% del salario mediano. Secondo l’Ufficio federale di statistica (Ust) questa realtà tocca l’8% dei lavoratori svizzeri.

Da un’analisi delle caratteristiche dei beneficiari dell’assistenza sociale in Ticino a fine 2017, quasi la metà comprendeva persone disoccupate in cerca di lavoro, mentre un quinto svolgeva un’attività lucrativa, perlopiù su chiamata o a tempo parziale. Insomma, due persone su tre in assistenza lo sono (anche) perché non hanno un impiego o non ne hanno uno che permetta loro di guadagnarsi da vivere per sé stessi e per i propri famigliari. Leggasi: persone sottoccupate (che lavorano a tempo ridotto non per scelta ma perché non hanno trovato altro), che lavorano su chiamata o solo per brevi periodi.

Le cause che portano alla condizione di working poor, secondo i ricercatori del fenomeno, sono quattro: un salario orario inferiore a due terzi di quello mediano (meno di 26 franchi lordi), la sottoccupazione, bisogni dell’economia domestica superiori alla media (presenza di bambini, divorzio), lacune a livello di assicurazioni sociali. E negli ultimi 5 anni il tasso di lavoratori a rischio di povertà è costantemente aumentato (vedi sopra e pagina seguente).

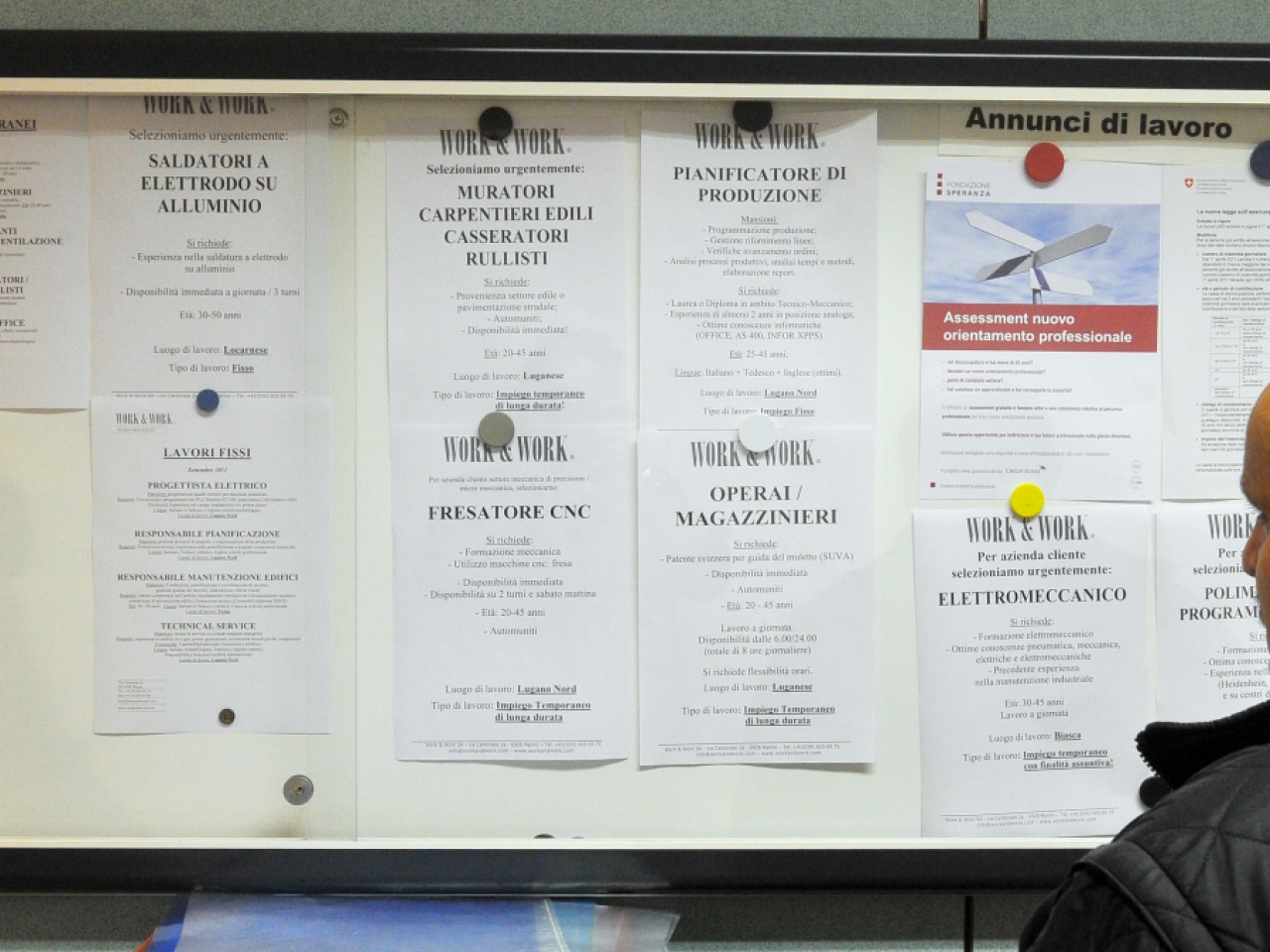

Per l’economista Supsi Christian Marazzi il problema dei working poor è legato anche a quella che definisce «società post salariale». In sostanza, il mercato del lavoro negli ultimi decenni si è trasformato. Il posto fisso, magari per una vita nella stessa azienda, non esiste più. Ora ci sono ultracinquantenni disoccupati da anni, giovani che finita la scuola non trovano lavoro, donne con un impiego a tempo parziale, su chiamata, con percentuali basse. «È da 20 anni che si creano posti a tempo determinato, che nel mercato del lavoro si assiste a una proliferazione di nuove forme contrattuali o para-contrattuali, come il lavoro su chiamata, interinale, a tempo determinato, freelance, gratuito» spiega Marazzi. «Tutte forme di lavoro che non offrono la garanzia di un guadagno regolare, di un futuro».

Oggi la parola d’ordine è «flessibilità». Un concetto cui vengono attribuite molte delle colpe dell’attuale crisi del lavoro… Ma è davvero così? «La flessibilità – precisa il direttore della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato (Ccia-Ti) Luca Albertoni – è il risultato di mutamenti anche sociali, non solo economici. Contrariamente a quanto generalmente si pensa, non sono solo i datori di lavoro a chiederla, ma sempre più anche i dipendenti, per motivi che possono essere di vario genere, dalla vita familiare alla conciliabilità con interessi privati al di fuori della vita lavorativa eccetera. Soprattutto nelle generazioni più giovani questa tendenza è più forte, anche perché è sempre meno raro che una persona svolga più lavori. Poi è chiaro – continua – che dal punto di vista delle professioni la crescente internazionalizzazione porta a confrontarsi con altri modelli, con esigenze di mercato profondamente mutate, con cambiamenti sempre più rapidi che impongono adattamenti veloci dei modelli di business, che valgono anche per chi è più orientato al mercato interno».

Ma se da un lato c’è chi chiede che queste nuove forme di lavoro vengano regolamentate, il padronato in genere è poco incline ai paletti. Il direttore della Ccia-Ti tuttavia precisa: «Da casi di abusi, che vanno decisamente combattuti, non si può trarre la conclusione che le nuove forme contrattuali siano sinonimo di precariato e appunto di abuso. Questa è un’accusa forfettaria al mondo aziendale che non ha fondamento. Bisogna quindi stare molto attenti a non demonizzare forme di lavoro nuove ma non per questo illegali né scorrette, perché si penalizzerebbero anche i lavoratori che le richiedono, oltre che danneggiare il sistema economico. Vero – continua Albertoni – che l’imprenditoria preferisce avere poche regole ma chiare, ma non ama certo l’anarchia, anzi. L’incertezza è velenosa per le aziende. A mio avviso le regole attuali bastano sia per combattere gli abusi, sia per proteggere la stragrande maggioranza degli imprenditori onesti. Questo non significa che non vadano valutati correttivi».

Ma i mutamenti della struttura del lavoro hanno conseguenze sull’intero sistema sociale. Un esempio è l’anacronismo delle grandi assicurazioni sociali, come l’assicurazione vecchiaia, la disoccupazione, il secondo pilastro. Come detto sopra, il fatto di poter beneficiare di queste assicurazioni è uno dei quattro elementi per evitare di finire in una condizione di povertà. Tuttavia – evidenzia l’economista Supsi –

sono concepite su un modello che è sempre meno frequente, quello del salariato, in genere il capofamiglia, che lavora una vita e poi va in pensione. Oggi invece molte persone collezionano occupazioni saltuarie, intermittenti, a tempo parziale. Non possono quindi beneficiare di queste assicurazioni. Lavorando saltuariamente non maturano il diritto alle indennità disoccupazione, con un impiego a tempo parziale spesso non beneficiano del secondo pilastro. «Insomma, vi è un accumulo di lacune assicurative in percorsi lavorativi, fragili e intermittenti, che alla fine chiameranno lo Stato a intervenire con le prestazioni complementari».

Occorre, precisa Marazzi, riflettere e sperimentare forme nuove di Stato sociale. Un’opinione condivisa anche da Luca Albertoni: «È chiaro che nuove forme di lavoro pongono problemi ai quali inevitabilmente non si era pensato e quello dei contributi alle assicurazioni sociali è uno di questi». Non bisogna però dimenticare – continua il direttore della Camera di commercio – che non sono pochi i «casi limite» di persone con situazioni lavorative insoddisfacenti o precarie dovute «a questioni legate alla scarsa formazione, a scelte personali eccetera, e non solo ad abusi veri o presunti. L’approccio quindi non può essere solo quello punitivo verso le aziende ma rivolto verso delle riforme che tengano conto dell’evoluzione del contesto generale. Questa è la vera sfida per la politica».

A proposito di politica, tuttavia, Marazzi precisa: se il padronato così come il salariato di un tempo avevano le loro carte da giocare in politica, poiché le loro posizioni venivano difese da questo piuttosto che dall’altro partito, oggi «queste nuove forme di lavoro non hanno voce, non hanno rappresentanza». Né politica, né sindacale. «Perlomeno non sufficiente. Come possono partiti e sindacati, nati nel Novecento in una società che si basava sul concetto del salariato, rappresentare chi oggi ha un tipo di impiego e domani un altro, oppure che domani non ne avrà uno, ma dopodomani lavorerà di nuovo qualche ora a settimana?».

Al di là del mero aspetto economico, non si possono dimenticare le conseguenze di questi mutamenti epocali nel mondo del lavoro, sulla coesione sociale e sulla salute pubblica. Vivere nella precarietà – spiega Christian Marazzi – crea una «società rancorosa». Ma se negli anni Trenta, durante la Grande depressione, c’era la prospettiva della costruzione dello Stato sociale, ora questa prospettiva non c’è. «Mentre il bisogno è immediato, non ammette tentennamenti ed esitazioni. Si è perso molto tempo – continua Marazzi riferendosi alla politica – e il rancore è germogliato. Ha favorito il nascere e rafforzarsi dei populismi, i primi ad aver capito come usare politicamente gli studi sulla povertà, ma che fondamentalmente – quando arrivano al potere – non sono in grado di offrire risposte concrete a problemi impellenti, come l’arrivare alla fine del mese o il ridurre un debito che si è accumulato».

E che dire della salute? Gli effetti di una vita lavorativa precaria possono essere molto pesanti, varie ricerche dimostrano che si fa un ricorso crescente ai medici per curare patologie conseguenza di questa situazione. «E il paradosso è che questi “nuovi rischi” – stress, ansia, depressione… – non sono coperti dall’assicurazione infortuni, ma dalle casse malati, con un conseguente aumento dei premi», aggiunge l’economista Supsi.

«Serve innanzitutto garantire la continuità di certi diritti sociali minati dalla frantumazione del mondo del lavoro. Trovare delle forme di assicurazione del reddito così che nei tempi di ricerca si possa garantire un reddito minimo ma non nella forma dell’assicurazione disoccupazione sempre più difficile da ottenere», precisa Marazzi. In discussione poi a livello politico vi è la questione del salario minimo. Il principio – accolto in votazione dalla popolazione ticinese nel 2015 – fatica a concretizzarsi. Le parti sociali – rappresentanti dei lavoratori e del padronato – faticano ad accordarsi sull’ammontare di questo salario minimo.

E a tal proposito Luca Albertoni precisa: «La questione del salario minimo, con tutte le sue implicazioni fra le quali il concreto rischio di un abbassamento del livello generale dei salari, è troppo complessa per poter essere liquidata con una semplice formula generica applicata a tutti. Il salario del resto non è una componente variabile a piacimento e indipendente da altri fattori aziendali e di sistema che vanno attentamente soppesati. Mi rendo conto che questo discorso è forse impopolare, ma occorre tenerne conto». Insomma, le posizioni restano – per questa e altre questioni – distanti. Da capire quale indirizzo prenderà la politica – cantonale e nazionale – nei prossimi anni.